Registrierung ausgesetzt!

Aufgrund erhöhtem Bot-Verkehr wurde die Registrierung vorübergehend ausgesetzt. Ein neuer Account kann per eMail an eine der Adressen im Impressum oder auf den Profilseiten der Administratoren beantragt werden.

Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen. Danke.

Aufgrund erhöhtem Bot-Verkehr wurde die Registrierung vorübergehend ausgesetzt. Ein neuer Account kann per eMail an eine der Adressen im Impressum oder auf den Profilseiten der Administratoren beantragt werden.

Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen. Danke.

Gepinnte Beiträge

Neueste Aktivitäten

-

Beitrag wurde veröffentlicht, er ist jetzt im Stream sichtbar.

-

punktal hat den Beitrag vor 1 Jahr kommentiert

-

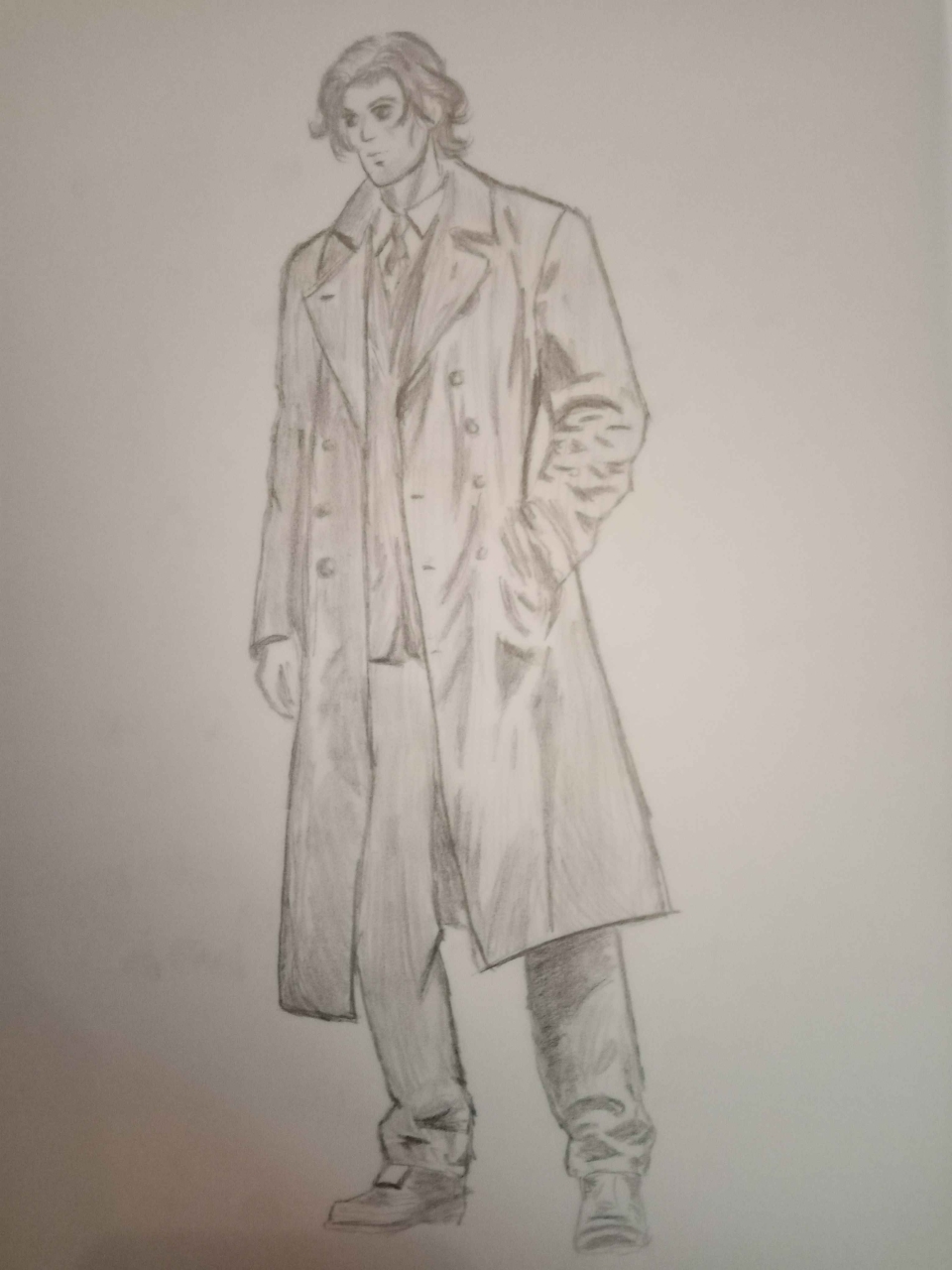

Super gezeichnet und sehr gut schattiert.

-

Sieht super aus , Du hast echt Talent zum zeichnen

-

toll, bitte mehr davon

Beitrag wartet auf FreischaltungBeitrag wurde veröffentlicht, er ist jetzt im Stream sichtbar. -

-

Beitrag wurde veröffentlicht, er ist jetzt im Stream sichtbar.

-

Beitrag wurde veröffentlicht, er ist jetzt im Stream sichtbar.

-

Beitrag wartet auf FreischaltungBeitrag wurde veröffentlicht, er ist jetzt im Stream sichtbar.

-

Beitrag wartet auf FreischaltungBeitrag wurde veröffentlicht, er ist jetzt im Stream sichtbar.

-

Beitrag wartet auf FreischaltungBeitrag wurde veröffentlicht, er ist jetzt im Stream sichtbar.

-

punktal hat den Beitrag vor 1 Jahr mit 'Gefällt mir' markiertSie steht am Deck des Schiffes, spürt die Gischt der sich brechenden Wellen auf der Haut und den Wind im Haar. Ihr Blick ist starr auf die kleine Insel gerichtet, welche einsam aus dem Wasser ragt. Der Anblick hat etwas Nostalgisches, ihr Herz fühlt sich an, als hätte man es in Ketten gelegt. In ihrem Kopf kreisen die Gedanken, sie drehen sich um ein Wort, als würde es ausreichen, all die Gefühle zu erklären, die wie Raubtiere über sie herfallen. Heimat, ja, mehr ist es nicht, nur dieses eine Wort. Die Insel selbst scheint es ihr, mit tausenden von Stimmen entgegenzuschreien, oder kommen die Stimmen aus dem Nebel, der wie ein Schleier über den winzigen Flecken aus Land liegt? Nicht mehr lange und sie wird es wissen, das Schiff wird bald anlegen und sie wird an Land gehen. Warum? Das kann sie nicht sagen, nicht einmal, wenn sie es wollte, denn sie kennt die Antwort auf diese Frage nicht. Es ist ja nicht so, als hätte sie sich dazu entschieden, an Bord zu gehen, viel mehr ist es so, als hätte die Insel sie zu sich gerufen und wie immer war sie gehorsam. Ihr Gehorsam ist es auch, der sie dazu treibt, von Bord zu gehen, als das Schiff anlegt. Ihr Blick verliert sich immer noch im Nebel, als sie die Laufplanke nach unten geht und das Ufer betritt. Es ist kein Sandstrand, der sie willkommen heißt. Kieselsteine knirschen unter ihren Sohlen, als sie die ersten wackeligen Schritte tut. Weg vom Schiff, auf den Nebel zu, der hier noch dichter wirkt als aus der Ferne. Sie muss sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass das Schiff, kaum, dass sie von Bord war, wieder in See gestochen hat, sie alleine auf der Insel zurücklässt. Selbst wenn sie es wollte, es gibt kein Zurück, das gab es noch nie. Nicht für sie und auch für niemand sonst. Sie wird es machen, wie immer, gehorsam den Stimmen folgen. Langsam geht sie auf den Nebel zu, lässt sich von ihm verschlucken, während sie immer noch nur ein einziges Wort hört: Heimat. Nur wenige Herzschläge später verstummen die Stimmen, sie müssen nicht länger von dem Ort flüstern, den sie nun selbst vor sich sieht. Immer und überall würde sie den ausgetretenen Teppichboden wiedererkennen, auf dem sie jetzt mit nackten Füßen steht. Das Sofa, bezogen mit bunt gemustertem Stoff, die durchgesessenen Polster, von denen eines einen großen Rotweinfleck hat. Gleich neben dem Sofa, der Beistelltisch, unter einem der Beine ist eine gefaltete Zigarettenpackung geklemmt, da er ansonsten wackeln würde. Ihr Blick wandert weiter umher, über die vergilbte Raufasertapete, die fleckigen Gardinen vor den geschlossenen Fenstern. Alles ist wie früher, bis auf den Nebel, der alles irgendwie weicher zu zeichnen scheint. Kurz nur zögert sie, ehe sie einen Schritt nach vorne tut, auf das Sofa zu, auf dem ihre Mutter immer gesessen hat, oder auch geschlafen. Ja, ihre Mutter hat viel geschlafen, als hätte das Leben selbst sie ermüdet. Vor vielen Jahren hat sie sich zur letzten Ruhe gebettet, ist in einen Schlaf geglitten, aus dem es kein Erwachen mehr gab. Ihre Mutter ist fort, doch das Sofa ist noch hier. Sie streckt die Hände danach aus, streicht über den rauen Stoff, auch an dieses Gefühl erinnert sie sich. Und an die leere Cognac-Flasche, die auf dem Boden liegt, umgeben von zarten Nebelschleiern. Sie bückt sich danach, hebt sie auf, um sie auf den Beistelltisch zu stellen, doch dieser ist nicht länger leer, ein Aschenbecher steht darauf, er quillt bereits über, dunkle Brandflecken zeichnen sich auf dem Holz rund um ihn herum ab. In der linken hält sie immer noch die Flasche, während die Finger ihrer Rechten behutsam über die Brandlöcher streichen. Da hört sie das Knallen einer Tür, und es ist, als würde dieses Geräusch ihr Innerstes erschüttern. Erschrocken macht sie einen Schritt zurück, spürt einen stechenden Schmerz in den Fußsohlen. Ja, da war doch was, einmal, da ist ihr ein Glas aus der Hand gerutscht, es ist zu Boden gefallen und dort zersprungen, auch jetzt kann sie das Klirren hören. Es schneidet sich in ihren Gedanken, es tut so weh. Nein, nicht das Geräusch, aber das, was danach gekommen ist, was war es gleich noch mal? „Ja, was? Du hast diese Erinnerung in dichten Nebel gehüllt, sie vor aller Augen verborgen. Du hast die hässliche Wahrheit verdrängt, sie von den schönen Lügen isoliert“, wispert es in ihr. Sie schüttelt den Kopf, weder will sie diese Stimme hören noch die Worte, die sie spricht. „Komm schon, der Nebel lichtet sich. Sag mir, was du siehst. Ich bin bei dir. Damals wie heute, immer, in dieser Ewigkeit.“ Sie will der Stimme antworten, ihr sagen, dass es nicht stimmt, was sie behauptet, doch das kann sie nicht. Ihre Stimme will ihr nicht gehorchen. Da gibt es noch etwas, das sie nicht tun kann, sie kann nicht fliehen, weder vor der Stimme noch vor den lauten Schritten, die dem Türknallen folgen. Sie weicht weiter zurück, verliert den Halt und stürzt zu Boden. Da sind sie, die roten Flecken, all die Jahre konnten ihnen nichts ihren Rubinglanz nehmen, wie Signalfeuer führen sie die Bestie zu ihr. Da ist sie schon, bereit, sich auf sie zu werfen, sie für das Rot zu strafen, das sie in die graue Welt getragen hat. Auch das Monster ist aus Nebel, nur zeichnet dieser es nicht weich, er lässt es sogar noch schrecklicher wirken. Gesichtslos erhebt es sich vor ihr, auch wenn es keine Augen hat, so kann sie seine Blicke wie Nadelstiche auf der Haut spüren. Schützend hebt sie die Hände vor das Gesicht, spürt das unkontrollierte Zittern ihres Körpers, bemerkt dabei nicht, wie sie die Flasche, welche sie immer noch hält, fester umklammert. Eine Stimme braucht das Monster nicht, auch auf Worte ist es nicht angewiesen, um ihre Welt zu erschüttern. Was sie hört, ist wie das Grollen von Donner, gefolgt von lauten Blitzeinschlägen, die ihre Haut zuerst zum Kribbeln bringen, ehe sie das Gefühl hat, daran zu verbrennen. Kann sie darum immer noch keinen Laut von sich geben? Ist auch ihre Stimme verbrannt, kaum mehr als Asche, die ihr die Kehle austrocknet und einen bitteren Geschmack auf ihrer Zunge hinterlässt? Sie weiß es nicht, sie weiß nichts mehr. Aber sie will etwas. Es soll aufhören. Nein, ER soll aufhören! Der nächste Blitzschlag trifft sie und mit ihm kommt wieder die Stimme. „Siehst du sie endlich, die hässliche Wahrheit? Auch wenn du sie nicht wahrhaben willst, so macht es sie nicht zur Lüge. So wie auch die schönen Lügen nicht zur Wahrheit werden, völlig gleich wie oft du sie auch wiederholst.“ Wie soll sie der Stimme denn antworten, wenn da nur noch Asche in ihr ist? Was würde sie der Stimme sagen, wenn sie es könnte? Dass der Schmerz sie um den Verstand bringt? Dass die Ketten, die sich um ihr Herz schlingen, sich immer enger ziehen und sie kaum noch atmen kann? Oder sollte sie ihr von dem Feuer in ihrem Inneren erzählen, das sich immer weiter ausbreitet und ihr heiß über die Wangen läuft? Sie lässt die Hände langsam sinken, blickt dem Monster aus Nebel entgegen und da fühlt sie es, das Feuer verändert sich, sie kann es benennen. Wut, so ist der Name dieser Flamme. Und noch ehe sie weiß, wie ihr geschieht, bricht die Wut aus ihr hervor und sie wirft der Beste mit aller Kraft die Flasche entgegen. Es ist ein kurzer Augenblick, und doch kommt er ihr wie eine Ewigkeit vor. Die Flasche fliegt durch die Luft, trifft auf den Nebel und fällt zu Boden, auch wenn sie nicht zerbricht, so malt auch sie rubinrote Flecken auf den Teppich. Noch mehr Farbe in einer grauen Welt aus Nebel und verblasster Erinnerungen. Das Monster ist immer noch hier, doch nicht länger, eine Gestalt aus Nebel. Es hat sich zu einem Mann gewandelt. Groß und hager, die Haut fahl, die Kleidung unordentlich und fleckig. „Sieh es dir an, das Monster. Du hast es aus deinen Erinnerungen verbannt, es so tief du nur konntest in den Nebel des Vergessens getrieben. Doch seine Klauen graben sich immer noch in dein Herz. Darum sieh genauer hin, weil du es damals nie gewagt hast, den Blick zu heben“ Kurz nur zögert sie, doch dann ist sie wieder folgsam, weil es das ist, wozu man sie erzogen hat. Der Mann steht wie zur Salzsäule erstarrt vor ihr, starrt ihr entgegen. Sein Blick brennt sich in den ihren und lässt sie doch zu Eis erstarren. Die Haut seines Gesichtes ist teigig und von tiefen Falten zerfurcht, er hat einen ungepflegten Dreitagebart, doch das Schrecklichste an ihm ist sein Mund, er ist zu einem schmierigen Grinsen verzogen. Wo ist er nur, der Nebel, fragt sie sich. Er soll dichter denn je aufziehen, um zu verschlingen, was diesem Grinsen folgt. Benennen kann sie es nun, auch wenn sie zu der Zeit, als es geschehen ist, noch keine Worte dafür hatte. „Was auch immer du tust, es lässt sich nicht ungeschehen machen. Du musst dich der Vergangenheit stellen, um dich nicht selbst um deine Zukunft zu betrügen. Willst du voranschreiten oder immer tiefer in die Dunkelheit stürzen?“ Sie will nichts von alledem, das wollte sie schon damals nicht, doch es hat niemanden gekümmert. Weder den lächelnden Mann noch ihre immer müde Mutter. Irgendwann hat es sie selbst auch nicht mehr gekümmert, zumindest hat sie selbst es sich immer gesagt, während sie vor allen anderen schweigen musste. Weil sie schon damals keine Stimme hatte. Sie sitzt alleine auf dem kleinen Bett, krallt sich in das alte Bettlaken mit dem verblassenden Blumenmuster. Hier, in dem Zimmer ihrer Kindheit, ist der Nebel besonders dicht. Es gibt vieles, das unter ihm verborgen liegt, doch der lächelnde Mann ist deutlich zu sehen. Wie ein Leuchtturm erhebt er sich aus dem Nebelmeer, über die Schulter wirft er ihr einen Blick zu, in seiner Hand hält er eine Flasche, führt sie an die Lippen und nimmt einen großen Schluck. Es ist deine Schuld, sagt ihr sein Blick. „Du weißt, es ist deine Schuld“, sagt auch seine Stimme. Ja, ich alleine bin schuld daran, denkt sie selbst. Als würden ihre Gedanken ihm Nahrung geben, steigt der Nebel höher, kriecht über das Laken immer näher auf sie zu. „Ich musste dich bestrafen, nur so ist es gerecht. Stell dir nur vor, wie enttäuscht deine Mutter wäre, wenn sie wüsste, was ich tun muss, um dich zu einem guten Kind zu machen“, spricht der Mann weiter. Sie widerspricht ihm nicht, sieht ihn nicht einmal an. Ihr Blick ruht alleine auf dem Nebel, der ihr langsam über die Arme kriecht. Nun da die Wut dem Schmerz gewichen ist, ist ihr so schrecklich kalt. Das Zittern lässt sich kaum unterdrücken, auch der Nebel, der sich wie eine Decke um sie schließt, spendet keine Wärme. Vielleicht muss sie ihn in sich lassen, damit er sie die Kälte vergessen lässt, die sie innerlich zu Eis erstarren lässt. Ja, so muss es sein, weil es einfach nicht anders sein darf. Sie holt tief Luft, atmet die dichten Schwaden ein, hofft, dass sie alles in ihr verschwinden lassen. Ich muss nur geduldig sein, es einfach aushalten und artig sein, sagt sie sich beim ersten Atemzug. Wenn ich ein gutes Mädchen bin, muss man mich nicht bestrafen, denkt sie bei Atemzug Nummer zwei. Sie verhandelt mit sich selbst, dem Schicksal und dem Nebel. Beim dritten Atemzug schließt sie die Augen. Sie ist müde, so wie auch ihre Mutter immer müde ist, vielleicht sollte sie einfach einschlafen, für immer? Wäre ihre Mutter dann traurig? Sie will nicht, dass ihre Mutter weinen muss. Oder wäre ihre Mutter eher froh, wäre sie dann nicht immer müde, würde sie dann nicht jede Nacht eine der Flaschen leeren, die am nächsten Morgen auf dem Boden neben dem Sofa liegen? Ja, so muss es sein. Es stimmt also, was der Mann mit seinem ewigen Lächeln sagt. Alles ist ihre Schuld. Vielleicht, nein, ganz sicher sogar, ist es das Beste, wenn der Nebel sie verschlingt. „Ist es das? Deine Schuld? Ist das Feuer daran Schuld, wenn man sich an ihm die Finger verbrennt? Ist es die Schuld der Rose, wenn man sich an ihren Dornen sticht? Sind es diese Gedanken, die du mit der Welt teilen willst, ehe du sie verlässt, weil die Schuld eines anderen dich unter sich begräbt?“ Wie leicht die Stimme doch reden hat, körperlos, wie sie so durch den Nebel treibt. Was weiß sie schon von all den Strafen, all den Blicken auf der Haut und den erzwungenen Worten, weil doch niemand die Wahrheit geglaubt hätte. Als es zum ersten Mal geschehen ist, da hatte sie noch kein Wort dafür, später jedoch schon, doch da war niemand, mit dem sie diese Worte hätte teilen können. So viele Gefühle, nicht nur die Schuld, auch Scham und Ekel vor sich selbst. Jeden Tag ist sie wie auf Eierschalen gelaufen, nur um nicht wieder bestraft zu werden, und doch hat er immer einen Grund gefunden. Als sei ihre Existenz alleine Grund genug, sie zu strafen. Dabei hat sie nie darum gebeten, geboren zu werden. Dafür hat sie so oft darum gefleht, dass es endet, ein und für alle Mal. Als sie erkannt hat, dass niemand kommt, um sie zu retten, war sie bereit gewesen, es selbst zu beenden. „Das Messer in deinen Händen, die Tränen auf deinen Wangen, doch du hast gezögert. Warum?“ Sie wünschte sich, sie könnte sagen, sie hätte es für ihre Mutter getan, doch das wäre eine Lüge. Sie will nicht eine weite Lüge spinnen, nur um die Wahrheit darunter zu verbergen. Damals hat sie gezögert, weil sie nicht sterben wollte, nicht ohne zuvor wirklich gelebt zu haben. „Wenn du eine Bühne hättest, nur für dich alleine. Wenn du vor den Augen des Publikums nach dem Mikrofon greifen könntest, was würdest du ihnen sagen?“ Ein Publikum? Menschen, die sich versammeln, um jemandem, nein, ihr Gehör zu schenken? Was würde sie diesen Menschen sagen, für welche Botschaft würde sie nach all der Zeit das Schweigen brechen? Alles aus dem Nebel ans Licht holen, sich selbst wieder finden, wo sie doch so lange verloren war. „Öffne die Augen, befreie deine Stimme und erlaube dir zu leben. Teile, was du so lange für dich behalten hast, mit anderen, die sind wie du, denn du bist nicht alleine. Lass nicht zu, dass etwas geschieht, sei du selbst es, die etwas bewirkt“, flüstert die Stimme. Wie immer ist sie folgsam, doch dieses Mal ist es anders. Die Stimme aus dem Nebel, so erkennt sie nun, ist ihr nicht fremd, sie hat nur lange Zeit vergessen, dass es sie gibt. Andere haben sie zum Schweigen verdammt, und doch war ihr Echo immer da gewesen, im Nebel verborgen und doch niemals wirklich fort. Es war der letzte Funken ihres Selbst und nun, nach all den Jahren, ist sie bereit dazu, diesen Funken zu nähren und ihn zur Flamme erblühen zu lassen! Selbst wenn sie sich daran verbrennt, nichts weiter als Asche von ihr bleibt, so ist da etwas, das sich daraus erheben wird, anderen, die so wie sie im Nebel verloren sind, den Weg weisen wird. Heimat zu mehr als einem Wort, einer blassen Erinnerung machen wird, die vom Nebel weich gezeichnet werden muss, um sich nicht an den harten Kanten der Realität zu stoßen. Langsam und bewusst holt sie Luft, füllt ihre Lungen mit dem Nebel, doch nicht, um ihn in sich einzuschließen. Nicht dieses Mal, mit einem langen seufzen stößt sie ihn wieder aus, erhebt sich dabei vom Lager ihrer Kindheit und geht durch die dichten Schwaden auf den Mann zu. Er ist die Vergangenheit, die sie ihr Leben lang in Ketten gelegt hat, doch nun ist er nichts weiter als eine weitere Nebelschwade, welche sie durchschreitet, der Zukunft entgegen. Ihr Blick ist nach vorne gerichtet, auf ein Objekt, welches durch seine Gestalt so lange vor ihren Augen verborgen war. Sie streckt die Hände danach aus, umschließt es und der Nebel schiebt sich beiseite wie ein Vorhang. Sie hält die Augen geschlossen, lauscht dem Rauschen ihres Blutes, welches wie ein wilder Fluss in ihren Ohren braust. Ihr Herz rast in ihrer Brust, seine hämmernden Schläge bringen ihren Körper zum Beben. Mit zitternden Fingern umklammert sie den kleinen Gegenstand, welcher glatt und kalt in ihren Händen ruht. Jetzt, in diesem Augenblick, gibt es nur sie alleine, doch wenn sie die Augen öffnet, wird alles anders sein. Was ist es, das sie so verzweifelt umklammert? Eine Flasche, so wie ihre Mutter, ein Stuhlbein, wie der lächelnde Mann oder ist es wieder ein Messer, um mit tiefen Schnitten neues Rot in ihre nebelgraue Welt zu bringen? Nein! All das liegt in der Vergangenheit, doch ihr gehört die Gegenwart und damit auch eine Zukunft, welche sie selbst formen wird! Sie öffnet die Augen, richtet den Blick nach vorne. Auch hier ist der Nebel, er füllt den Raum vor ihr, formt sich dabei zu vielen gesichtslosen Gestalten, deren Blicke sie auf sich spüren kann. In ihren Händen ruht kein Messer, nichts, was geschaffen wurde, um ihr Leben zu beenden. Es ist ein Mikrofon und es wird ihr wiedergeben, was so lange verloren war. Ihre Stimme. Sie atmet tief ein und wieder aus, bläst dabei den Nebel fort. So lange war er bei ihr, war ihr treuer Begleiter, ihr Beschützer und doch auch ihr Kerkermeister, dieser Abschied ist Segen und Fluch zugleich. Es ist an der Zeit, ihn gehen zu lassen, damit auch sie selbst endlich weiter machen kann. Der Nebel löst sich auf, doch die Gestalten bleiben, sie werden zu Menschen, zu Männern und Frauen, welche zu ihr empor blicken. Und sie begegnet ihren Blicken, senkt den ihren nicht länger, um schweigend alles zu erdulden. „Guten Abend, mein Name ist Abigail“, lässt sie ihre Stimme erklingen, bricht damit das Schweigen. Niemand verurteilt sie dafür, sie alle sind hier, um ihrer Stimme zu lauschen, weil es dieses Mal anders ist. Alle, die hier sitzen, sind wie sie, auch wenn ihre Leben alle unterschiedlich verliefen, so waren auch sie lange Zeit gefangen im Nebel. „Sie haben dir das Mikrofon in die Hände gelegt, schenken dir ihre Aufmerksamkeit. Öffne dich, lass sie hören, was so lange in dir war, lass sie durch deine Augen sehen. Es ist Zeit, befreie dich und zeig auch ihnen, dass sie nicht alleine sind.“ Ein letztes Flüstern von genau jeder Stimme, die ihr immer so fremd war, obwohl sie doch ihr selbst gehörte. Ihr zu folgen bedeutet endlich, sich selbst zu folgen, und genau dazu ist Abigail hier. „Ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Von dem Nebel in mir, in dem ich mich verloren habe. Wie ich meine Rettung in Verdrängung und Isolation gesucht habe, davon, wie die Wut mich hat brennen lassen, ehe ich innerlich erfroren bin. Wie es war, als ich versucht habe, mit dem Schicksal selbst zu verhandeln, ehe ich immer tiefer in die Dunkelheit gesunken bin. Ich war gefangen auf der Treppe ins Nichts, geformt aus vier Stufen, umgeben von Nebel. Doch heute“, sie macht einen Schritt nach vor, etwas, das sie lange nicht getan hat, weil sie immer wusste, dass es danach kein Zurück mehr geben würde, „weiß ich, dass es noch eine fünfte Stufe gibt, sie zu finden ist schwer, sie zu erklimmen noch viel schwerer und doch ist es möglich.“ Sie selbst war lange Zeit ein Opfer, weil ein anderer sie dazu gemacht hat, doch zur Kämpferin ist sie aus eigener Kraft geworden, darauf ist sie stolz. Sie ist nicht länger eine einsame Insel im Nebel des Vergessens! „Akzeptanz. Ich habe akzeptiert, dass die Vergangenheit sich nicht ändern lässt. Dass, auch wenn es nicht meine Schuld war, ich alleine die Last trage, die andere mir auf die Schultern geladen haben. Ich kann sie nicht einfach ablegen oder sie an einen anderen weiterreichen. Alles, was ich tun kann, ist, stärker zu werden, um nicht unter ihr zusammenzubrechen.“ All das zu sagen fällt ihr schwer, doch noch schwerer war es zu schweigen, während alles in ihr aufgeschienen hat. Darum bricht sie ihr Schweigen, lässt es in tausend Scherben splittern, selbst wenn sie sich daran schneidet, alte Wunden aufbrechen lässt. Nur so kann sie heilen, es vielleicht auch anderen möglich machen wieder aufzustehen, nachdem sie so lange am Boden lagen. „Wir selbst schmieden die Ketten, welche uns an die Vergangenheit binden. Verzweifelt klammern wir uns an sie, während der Nebel in unseren Köpfen immer dichter wird. Diesen Ketten folgen wir, um uns nicht im ewigen Grau zu verirren, dabei übersehen wir, dass sie uns immer tiefer in die Verzweiflung führen. Nach diesem Muster leben wir, weil wir nichts anderes kennen. Zurück können wir nicht, doch irgendwann ist uns auch der Weg nach vor versperrt und so sind wir gefangen. Darum lasst uns dieses Muster durchbrechen, erkennen, dass wir so viel mehr sein können, als man uns immer hat glauben lassen. Wir alle, die wir vom Nebel umgeben sind, sehnen uns nach dem Licht. Ein Licht, welches am hellsten strahlt, wenn es aus uns selbst kommt.“ Abigail hält einen Augenblick inne, ist selbst davon überrascht, wie viel leichter sie sich fühlt, nachdem sie ausgesprochen hat, was so lange in ihr war. Sie hat ihre Last nicht jemand anderen aufgebürdet, und doch fühlt es sich an, als trage sie sie nicht länger alleine. Jetzt gibt es nur noch eine Sache, die sie teilen will, einen letzten Satz, der vor langer Zeit der erste ihres neuen Lebens war. „Ein Blick alleine ist nicht genug.“ Ein Satz, der alles und auch nichts sein kann. Stille kleine Mädchen sind nicht immer stumm, oft ist ihr Schweigen lauter als Kanonenfeuer. Ein Lächeln bedeutet nicht immer Glück, denn oft lächeln wir, weil uns zum Weinen der Mut fehlt. Fünf Stufen auf einer Treppe, ein Buchstabe für jeden Schritt. Steigst du hinab ins Vergessen, ist es N-E-B-E-L der dich erwartet, doch befreist du dich von deinen Ketten und gehst dem Licht entgegen, erwartet dich das Leben.Beitrag wartet auf FreischaltungBeitrag wurde veröffentlicht, er ist jetzt im Stream sichtbar.

-

Beitrag wurde veröffentlicht, er ist jetzt im Stream sichtbar.

-

Beitrag wartet auf FreischaltungBeitrag wurde veröffentlicht, er ist jetzt im Stream sichtbar.

Noch keine Aktivität vorhanden.